企業のシステム基盤を選ぶ際に比較されるのが、「オンプレ」と「クラウド」です。

オンプレとは、自社にサーバーや機器を直接導入して運用する方式であり、長らく企業のIT環境の主流となってきました。一方で、クラウドはインターネット上でインフラやソフトウェアサービスを利用する形態で、利便性や柔軟性の高さから急速に普及しています。

本記事では、オンプレの特徴をはじめ、メリット・デメリット、クラウドとの違い、さらに両者を組み合わせるハイブリッド運用についても詳しく解説します。選定の参考となる具体的なケースも紹介するので、自社に最適なシステム基盤を検討する際の参考にしてください。

オンプレとは

ここでは、オンプレの基本的な意味や特徴を整理し、クラウドとの違いを踏まえながら理解を深めていきます。

オンプレの基本的な意味

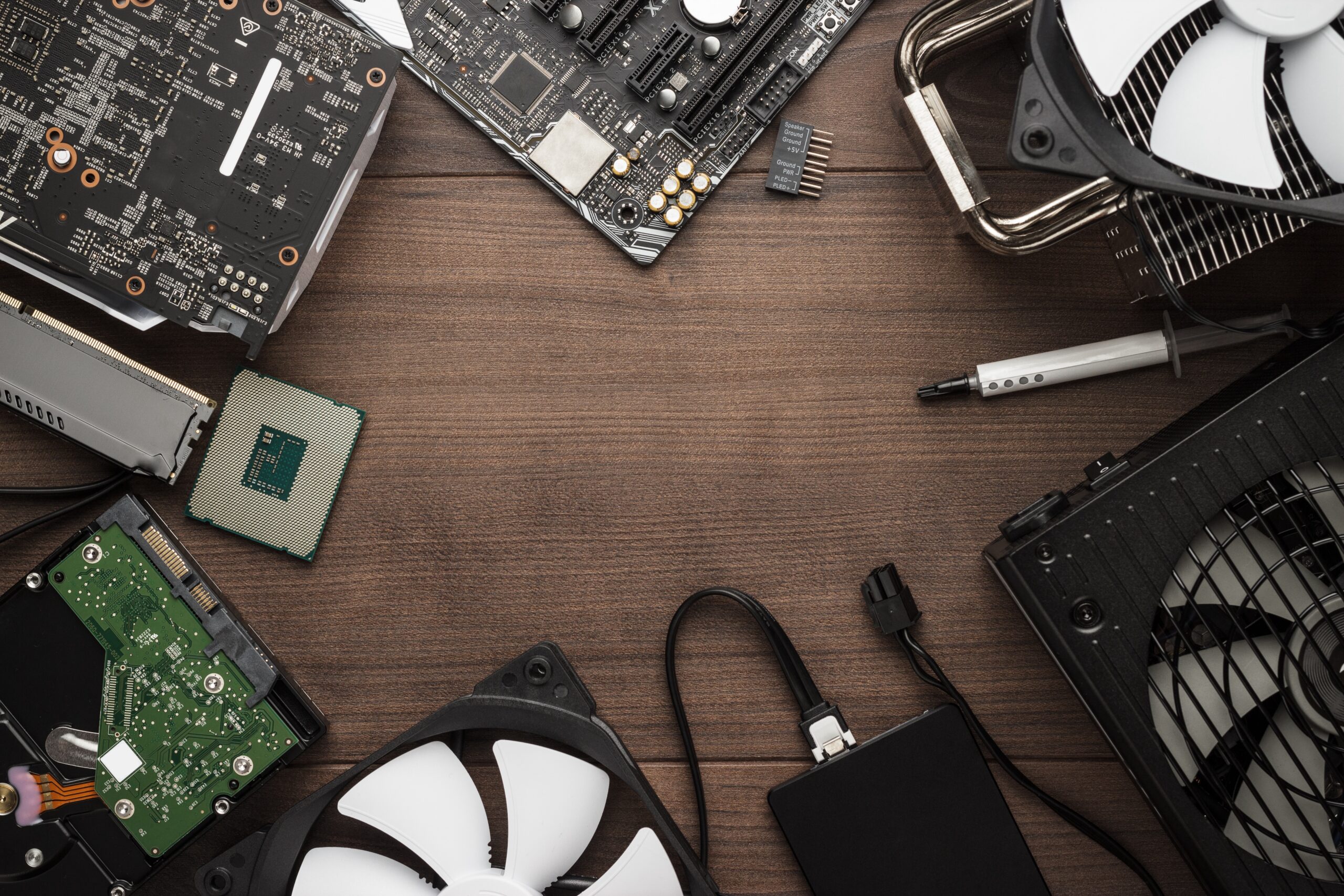

オンプレは「オンプレミス(on-premises)」の略で、自社内にサーバーやネットワーク機器を設置して運用する方式を指します。企業がシステムを「自前で保有する」形態であり、データの管理や設定を自社の裁量で行える点が特徴です。

クラウドサービスのように外部ベンダーに依存せず、社内の設備や人材でシステムを構築するため、自由度は高い一方で運用負担も大きくなります。従来から金融や官公庁など、高いセキュリティや独自要件が求められる領域で広く導入されてきました。近年では、自社システムにクラウド環境を構築する、「プライベートクラウド」という形のオンプレもみられます。

オンプレとクラウドの違い

クラウドサービスは、インターネットを通じて必要な時に必要なリソースを利用できる仕組みです。自社サーバーの設置が不要である点や、利用開始までのスピードが速い点が評価され、多くの企業に広がりました。これにより、従来オンプレでしか実現できなかったシステム運用に新たな選択肢が生まれ、コストや柔軟性の面で優位性を発揮しています。結果として、企業は「オンプレかクラウドか」を比較検討する場面が増えています。

また、サーバーや機器を購入して資産として保有する形のオンプレでは、減価償却を伴う点が特徴です。一方クラウドはサブスクリプション型のサービス利用料として計上され、経費扱いになります(オンプレでも、機器をリース契約で用意する場合は、経費扱いになります)。会計処理に少なからず影響を与えるため、経営戦略の観点からも選択基準となりえるでしょう。

オンプレのメリット

ここでは、オンプレを導入することで得られる利点について整理します。クラウドと比較しながら、オンプレならではの強みを見ていきましょう。

柔軟なシステム構成が可能

クラウドはベンダーの仕様に従う必要がありますが、オンプレはハードウェアやソフトウェアの選定を含めて自由度が高いのが特徴です。業務フローに合わせたシステム設計や特殊な機能の追加も可能で、自社に最適化された環境を構築できます。これにより、競合との差別化を図る独自の仕組みやシステムを実装できる点は大きな魅力です。さらに、社内で培った技術やノウハウを反映できるため、長期的な運用にも適しています。

高度なセキュリティを構築できる

オンプレは、自社でサーバーやネットワークを管理するため、セキュリティポリシーを独自に設定できます。外部サービスに依存せず、自社の基準に基づいてファイアウォールや暗号化方式を導入できる点が大きな強みです。

特に金融業や医療業など、厳格な法規制のある分野では「自社で制御できる」という点が安心材料となります。また、データを社内サーバーに閉じた環境で扱えるため、機密性の高い情報を外部に預けたくない企業に適しています。

社内システムとの連携がしやすい

既存の社内システムや専用ツールと連携させやすいのもオンプレの利点です。クラウドサービスは標準仕様が中心となるため、独自システムとの接続に制限がある場合があります。一方、オンプレではAPIの追加やシステム間のカスタマイズを柔軟に行えるため、既存資産を活かしながら新しいシステムを導入することが可能です。これにより、過去に投資したシステムを無駄にせず、全体最適を図れる環境を構築できます。

安定した運用を実現できる

自社でハードウェアやインフラを管理するため、外部サービスの障害などに左右されにくいのも特徴です。クラウドではサービス提供者側のメンテナンスや障害に影響を受ける可能性がありますが、オンプレなら自社の管理下で可用性を確保できます。特に24時間稼働が求められるシステムや、業務停止が大きな損失につながる業界では、オンプレの安定性が有利に働きます。

オンプレのデメリット

ここでは、オンプレを導入する際に企業が直面しやすい課題について解説します。

初期費用・設備投資が高額

オンプレは、サーバーやネットワーク機器を自社で購入・設置する必要があるため、初期投資が大きくなります。また、ハードウェアの老朽化に伴う更新や追加投資も避けられず、設備維持コストも積み重なります。中小企業やスタートアップにとっては、資金面の負担が1つのハードルとなるでしょう。

構築・運用負担が大きい

システム構築から運用までをすべて自社で担うため、IT部門人材が不可欠です。クラウドはベンダー側が運用を担ってくれますが、オンプレではサーバーの設定、ソフトウェアのアップデート、セキュリティ対策など多岐にわたる管理を自社で行わなければなりません。そのため、担当者の負担が増え、属人化が進むリスクもあります。特に人材不足になりがちな企業にとっては、長期的な運用負担は無視できない課題です。

障害発生時は自社での対応が必要

クラウドであれば障害発生時にベンダーが復旧を担当しますが、オンプレでは自社及び構築を依頼した外部ベンダーで問題を解決しなければなりません。ハードの故障や停電、セキュリティインシデントが発生した場合、迅速に対応できる体制が整っていなければ業務停止が長期化する恐れがあります。復旧に要する時間や人員を考慮すると、障害時のリスクはクラウドに比べて高いといえるでしょう。BCP(事業継続計画)の観点からも、オンプレ運用には入念な準備が欠かせません。

オンプレが向いているケース

ここでは、クラウドではなくオンプレを選択する方が適しているケースを具体的に見ていきます。

独自性の高いシステムを導入したい場合

業界特有の業務フローに合わせたシステムを構築したい場合、オンプレの柔軟性は強みになります。クラウドは標準化された仕様に合わせる必要があり、大規模なカスタマイズには制約が伴うケースもあります。オンプレなら既存の資産や自社の技術を活かしながら、要件に合致したシステムを設計可能です。競合との差別化を図りたい場合や、独自の機能を持つアプリケーションを運用したい企業にとって魅力的な選択肢となります。

高度なセキュリティレベルを求めている場合

金融機関や医療機関のように、顧客情報や機密性の高いデータを扱う場合にはオンプレが有利になります。クラウドでもセキュリティレベルは高いと言えますが、最終的にはベンダーに依存する形となるため、ポリシーに合わないリスクがつきまといます。オンプレであれば物理的なアクセス制御や自社独自の暗号化方式を導入でき、セキュリティ基準を自社で完全に統制可能です。厳格な監査要件に対応する場合に、適した運用方法と言えます。

自社のみで利用する閉じた環境が前提の場合

システムが社外との接続を前提とせず、自社内部だけで完結する場合にはオンプレの方が効率的です。クラウドはネットワークを介して利用するため、外部との通信環境が必要となります。一方、オンプレなら社内LANだけで運用できるため、外部アクセスの遮断によって情報漏えいリスクを大幅に低減可能です。特に製造業や研究機関など、外部に接続せずに利用するシステムではオンプレ環境の方が優位と言えます。

自社で開発・インフラコストを負担できる場合

オンプレの導入には初期投資や運用コストが大きくかかるため、それを負担できる資金力や体制がある企業に向いています。また、IT部門に専門的なスキルを持つ人材が揃っている場合には、自社のノウハウを活かして安定運用を実現できるでしょう。逆に、人的リソースが限られる企業では負担が過大になる可能性が高く、クラウドの方が現実的です。資金力と技術力が両立している場合にこそ、オンプレの強みを最大限発揮できます。

オンプレとクラウドを併用する「ハイブリッド運用」

ここでは、オンプレとクラウドの両方を活用する「ハイブリッド運用」について解説します。ハイブリッド運用は、両者のメリットをバランスよく取り入れたい企業にとって有効な選択肢です。

双方のメリットを享受できる

ハイブリッド運用では、セキュリティが重要な基幹システムや機密情報の管理にはオンプレを利用し、柔軟な拡張性や利便性が求められる領域にはクラウドを組み合わせることが可能です。例えば、顧客データはオンプレに保管しながら、営業支援やコラボレーションツールはクラウドを活用する、といった使い分けが実現できます。これにより「コスト削減」「利便性」「セキュリティ」の三要素を両立でき、業務特性に合わせた最適な環境構築が可能となります。

BCP(事業継続計画)にも有効

災害や障害に備えるBCPの観点からも、ハイブリッド運用は有効です。オンプレのみの場合、拠点障害でシステムが停止するリスクがありますが、クラウドを併用することで業務の一部を継続できる仕組みが整います。逆にクラウドが一時的に利用できない状況になっても、オンプレ環境が残っていれば基幹業務を止めずに済みます。両者を組み合わせることで冗長性が高まり、リスク分散が図れる点は大きな利点です。結果として、企業の信頼性向上や取引先への安心感にもつながります。

オンプレの構築・運用サービスの活用

ここでは、オンプレを導入・運用する際に企業が外部サービスを活用する方法について解説します。自社で全てを担うのが難しい場合でも、専門ベンダーを利用することで効率的な運用が可能となります。

専門ベンダーによる導入支援

オンプレ環境の構築には、サーバー調達、ネットワーク設計、セキュリティ設定など高度な専門知識が必要です。自社に十分なノウハウがない場合、導入段階から外部ベンダーに依頼することで短期間で安定した環境を構築できます。

特にシステム要件定義や設計段階での支援は、後々のトラブルを防ぐうえで重要です。最新技術を取り入れた提案や、既存システムとの統合を見据えたアーキテクチャ設計も提供されるため、結果として長期的な投資効率を高める効果があります。

運用アウトソースで負担軽減

オンプレは安定性や自由度が高い一方で、運用負担が大きいのが課題です。そのため、サーバー監視、障害対応、セキュリティアップデートなどを外部ベンダーに委託する「運用アウトソース」を利用する企業も増えています。これにより、社内のIT人材は本来注力すべき業務改革や新規システム開発に集中でき、運用の属人化リスクも軽減されます。アウトソースを組み合わせることで、オンプレの強みを活かしつつ運用効率を高めることが可能となり、クラウドと同等の利便性を実現できる場合もあります。

第三者保守サービスの活用

オンプレを利用する場合、メーカーと保守契約を締結する事が一般的です。また機器を長期に使用したい場合は、第三者保守サービスを活用することも有効です。第三者延長保守は、メーカー保守が終了したITハードウェア機器についてサポートを受けられる点が大きな特徴です。これにより、資産を長期利用でき、不要なリプレースを避けることでコスト削減が可能となります。

また、複数メーカーの機器を一括で管理できるため、運用効率が向上し、障害発生時にも迅速な復旧体制を整えやすいのが利点です。特に、長期間の安定稼働を前提とするシステムや、予算制約のある企業にとって、第三者保守は重要な選択肢のひとつといえるでしょう。

まとめ

オンプレは高いセキュリティや柔軟なカスタマイズ性を実現できる一方で、初期投資や運用負担が大きいという課題があります。クラウドとの比較検討に加え、両者を併用するハイブリッド運用や、第三者保守・運用サービスの活用によって、その弱点を補うことも可能です。自社の業務特性や将来的な成長戦略を踏まえ、「何を自社で持ち、何を外部に委ねるのか」を見極めることが重要です。最適な選択を行うことで、安定性と効率性を両立したIT基盤を構築できるでしょう。

ゲットイットでは、EOSLを迎えたIT機器の保守・延命・買取り(ITAD)まで一貫してご支援しています。オンプレ環境を長くお使いになりたい企業の方は、ぜひ一度ご相談ください。