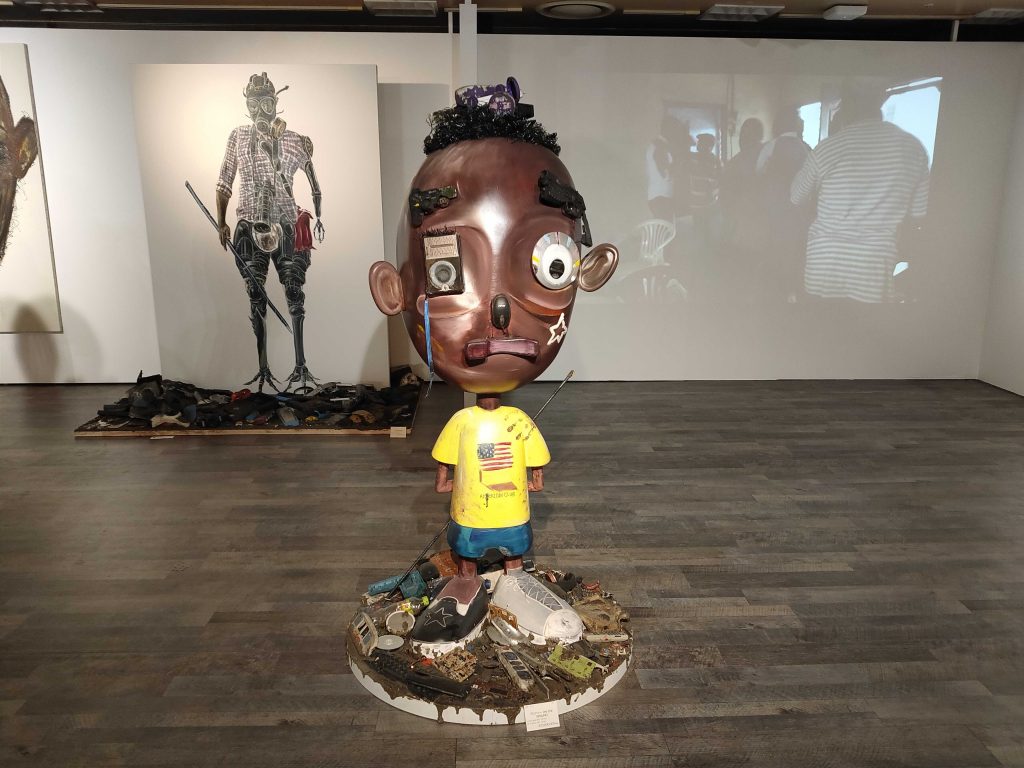

2021年4月、伊勢丹新宿店での美術展覧会で著者撮影

長坂真護という美術家をご存じでしょうか。ご存じない方は、IT企業であるゲットイットと美術家に何の関係があるのか、と思われるかもしれません。

長坂さんは、ガーナのスラム街である「アグボグブロシー」に集まるE-waste(電子ごみ)を使ったアート作品を発表しています。この場所は“世界最大級の電子機器の墓場”とも呼ばれ、ほかの多くの貧しい途上国と同じように、十分な設備がない中でE-wasteを燃やし、取り出した金属で生計を立てている人たちがいます。長坂さんはそのE-wasteの多くが先進国から排出されていることに衝撃を受け、以来、作品の売上でこの街にリサイクル工場を建設することを目指しています。E-wasteと向き合うという点において、中古IT機器を扱うゲットイットとは、浅からぬ繋がりがあるのです。

2021年4月、伊勢丹新宿店での美術展覧会で著者撮影

国連大学を中心としたチームによるレポート(2020)*によると、E-wasteを適切に処理できる国は193ヵ国中78ヵ国しかありません。国の規制や廃棄物処理能力に応じて、E-wasteの処理には4つのルートがあるといわれています。

②一般ゴミとしての公的な回収:その他のゴミと一緒に回収され、ほとんどの場合そのまま埋め立てられる。

③インフラが整備された民間業者による回収:民間のリサイクル業者による回収。民間施設でプラスチックや金属のリサイクルが行われるが、汚染物質の除去はされない場合が多い。E-wasteが輸出される場合もある。

④インフラが未整備の民間業者による回収:個人事業主が個人宅や会社を訪ねて回収を行うケースが多い。金属はリサイクルされるが、しばしば不十分な装備の下で野焼きや有毒な薬剤の使用が行われ、環境や人体に大きな被害を与えている。

アグボグブロシーがまさに第4の例に当たります。長坂さんのチームが制作した下記の動画から、深刻な状況がリアルに伝わってきます。

また、先進国で使われた電子機器が、最終的にE-wasteとして途上国に輸出されている実態も忘れるわけにはいきません。ゲットイットも、IT機器を多く輸出しています。リユース品として輸出しているとはいえ、巡り巡って最後にはアグボグブロシーで焼かれている可能性がないとは言い切れないのです。

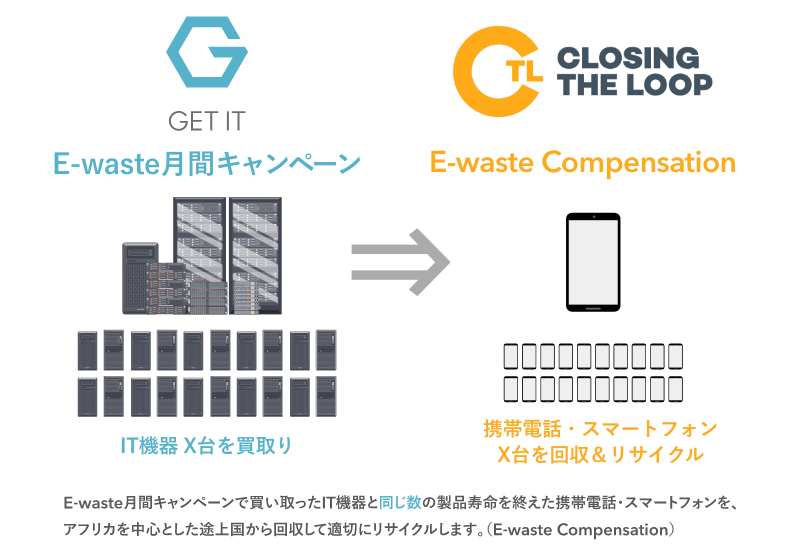

私たちゲットイットは、E-wasteの問題に真正面から向き合わなければいけません。小さな一歩として、オランダの「Closing the Loop」社の賛同を得て、10月の「E-waste月間」キャンペーンへの追加要素として、同社による「E-waste Compensation」を取り入れました。キャンペーンで買い取ったIT機器と同じ数の製品寿命を終えた携帯電話・スマートフォンが、Closing the Loop社によってアフリカを中心とした途上国において回収され、EU圏内において適切にリサイクルされることとなります。

この10月を、ゲットイットを含めIT機器の流通網に関わる全ての人が、E-wasteの問題に改めて向き合う月にしたいのです。私たちの生活を省み、何ができるのか考えることを、一緒に始めませんか?(キャンペーンの詳細はこちら)

*The Global E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, and the circular economy potential