日本におけるサーバーITAD=ニッチ&未開拓市場である

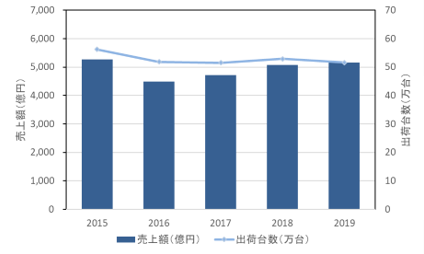

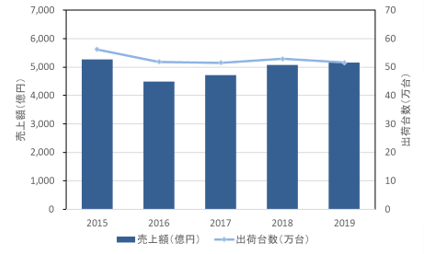

各企業で不要となったサーバーはどのように処理されているのだろうか。IDC JAPANの調査によれば、2018年通年の法人向けサーバーの出荷台数は約53万台(※1)。一方、一般社団法人情報機器リユース・リサイクル協会(RITEA)の報告書によれば、当該協会所属企業におけるサーバー買取り台数は年間計3万台弱(※2)。ゲットイットは単独で年間約5万台のサーバーを入荷しているが、どちらの数字も市場規模50~60万台と比較すると極めて小さく、8割程度の企業はサーバーを中古市場に出すことなく廃棄/リサイクル処分しているものと推測できる。

※1:出典:IDC Japan, 2018年国内サーバー市場動向を発表, 2019.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44946219 (2020-3-30)

※2:出典:一般社団法人情報機器リユース・リサイクル協会(RITEA), 報道発表資料, 2017(H29).

http://www.ritea.or.jp/pdf/171130.pdf (2020-3-30)

国内サーバー市場の推移(IDC Japan)

出典:IDC Japan, 2018年国内サーバー市場動向を発表, 2019.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44946219 (2020-3-30)

その企業においては役目を終えていたとしても、まだ使用できるサーバーをなぜ費用を払ってまで廃棄するのであろうか。買取り営業担当である自身の経験から言えることは、そもそもサーバーの買取りサービスが世の中に認知されていないということが上げられる。その証左として、各種IT関連の展示会においてサーバー買取りのご案内を行うと、「PCの買取りサービスは知っていているが、サーバーやNW機器の買取りができるとは知らかった。」という驚きの声を企業や官公庁の情報システム担当の方々からよく聞くからだ。現場で営業しているからこそ、肌感覚でサーバーの買取りサービスが企業へ浸透していないことがよくわかる。

サーバー買取りサービスが知られていない原因として考えられるのは、役目を終えたサーバーに対する企業関係者の関心の薄さだ。新しくサーバーやそれに付随するシステムを導入する場合、当然のことかもしれないが、その効果を期待して導入する側もされる側も非常に熱量が高いのだが、処分に際しては役目を終えているということもあり、ひっそりと陽の当たらない場所でお決まりのルートで廃棄されている印象をうける。陽が当たらないから誰もそこに向けて改善しようという意思を持たないのだ。

またサーバー買取りサービスを知り、社内で話を進めても、会計処理上の問題で廃棄から買取りへの移行ができないという話もよく聞く話だ。今までの会計処理方法を変えたくない、あるいはマニュフェストがないと処理できないという思い込みにより、買取りへの移行が頓挫してしまうのだ。廃棄コストが削減できるメリットがあるにも拘らず、従前のやり方を変えようとはしないのはとても残念なことである。

サーバー買取りが進まない状況と理由を述べてきたが、サーバーやNW機器を廃棄から買取りへ移行する企業も増えてきているのも事実だ。世の中における環境意識の高まりを受け、経営層によるトップダウンで買取りへ舵を切った企業や、あるいは実際にサーバーを処分する現場の方のコスト改善意識や、まだ使えるのにもったいないといった思いにより、買取り査定の問い合わせを多く受けるようになった。業種はITサービス業だけで留まらず、製造業や金融など幅広い業種から企業規模に関係なくの問い合わせが多くなってきている。少しずつだが廃棄から買取りへ潮目が変わりつつあることを感じている。

今後、企業において不要となったサーバーやNW機器を廃棄から買取りへの流れをさらに加速させるためには、トップダウンにせよボトムアップにせよ、担当の方の強いリーダーシップが必要だ。特にボトムアップで運用変更を行う場合は煩雑な手続きや根回しが必要となる可能性が高いことから、担当の方においては廃棄から買取りへ移行することの目的・利点を強く意識し、根気強く社内に働きかけてただくことになる。

ところで、廃棄から買取りへ移行することの利点として筆頭として上げられるのは間違いなくコスト削減であろう。費用をかけて廃棄していたサーバーを買取り業者へリユースを前提として、価値のあるIT機器として売却するのであるから、削減どころか売却益を得ることも可能だ。マテリアルとして買取る業者もいるが、リユース(再利用)の方が高額買取りの可能性が高くなり、間違いなく処分する企業へのメリットは高い。

不要になったサーバーを廃棄から買取りへ移行することはコスト面においても、また環境面においても利点があるのは間違いない。一社でも多くの企業がこのことに気付いていただき、また買取りへの移行ができるよう根気強くお手伝いをしていくつもりである。

執筆:中村 浩英

株式会社ゲットイット 調達部ITAD担当マネージャー